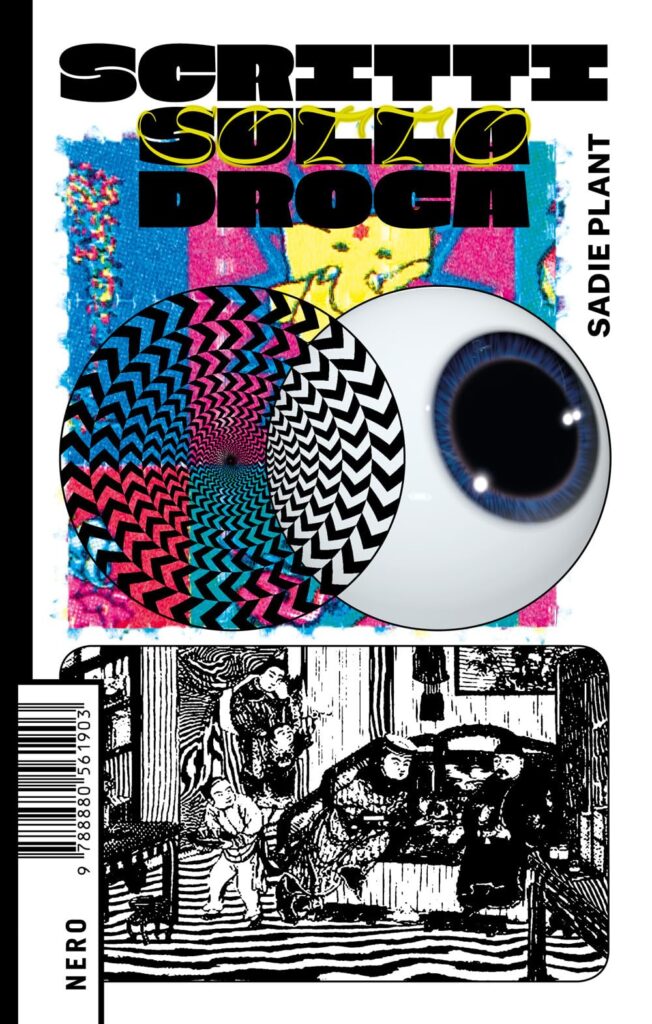

Sadie Plant, Scritti sulla/sotto droga, Nero 2024

di Jessica Murano

Scarica il pdf: Murano- Recensione Sadie Plant

Nel 2024 la casa editrice Nero Edition ha pubblicato uno scritto di Sadie Plant risalente al 1999, il cui titolo originale inglese è Writing on Drugs (Plant, 1999). La scelta di pubblicare un libro 25 anni dopo la sua comparsa è sintomatica e rivelatrice del momento storico attuale, in cui le sostanze stupefacenti, in particolare quelle psichedeliche, stanno vivendo un “nuovo rinascimento”. Da alcuni decenni infatti, il variegato panorama di composti che volgarmente chiamiamo “droghe”, sono tornate in auge come potenziali strumenti di uso terapeutico; basti pensare alle molteplici sperimentazioni avviate con la ketamina, l’mdma, l’LSD, la psilocibina (solo per citarne alcuni). Ma che cos’è, esattamente, una droga? E com’è possibile che possa essere al contempo un pericoloso passatempo e un’efficace tecnica di cura?

Che siano naturali o sintetiche, antiche o nuove, stimolanti, narcotiche o allucinogene, ognuna di queste droghe ha qualche specifico effetto psicoattivo: tutte modificano le percezioni, influiscono sugli stati d’animo, cambiano il comportamento e alterano gli stati di coscienza. E tutte hanno esercitato un’influenza che si estende ben oltre le persone che ne hanno fatto uso. Le leggi sulle droghe e le guerre alla droga sono sintomatiche del fatto che queste sostanze provocano sempre reazioni estreme nelle culture, nelle economie -sociali, politiche, giuridiche- e anche nei sistemi militari. I loro effetti sul sistema nervoso umano sembrano ripetersi ovunque nello stesso modo. Cambiando chi si droga, la droga cambia tutto. (Plant, 2024: 11)

In 13 capitoli, Sadie Plant accompagna il lettore in un viaggio che parte dalla fine dell’Ottocento e giunge agli anni Novanta del Novecento. In questo lungo arco temporale, esplora il modo in cui scrittori, filosofi, artisti, medici, psichiatri, chimici, militari e politici abbiano utilizzato le sostanze stupefacenti, e come al contempo tale utilizzo abbia plasmato teorie artistiche, letterarie, politiche, mediche, militari. Sul retro della copertina del libro, tra le recensioni, vi è un commento dell’Irish Times che recita: “Uno studio impressionante dell’immenso ruolo che le droghe hanno giocato nel definire la civiltà occidentale, dalla scienza alla tecnologia, dalla letteratura alla guerra.” Insomma, per quanto all’Occidente piaccia esibire le vesti del puritanesimo, la sua storia è, ci svela Sadie Plant, una storia di gente a cui piaceva drogarsi.

Fa sorridere pensare ai grandi intellettuali del secolo scorso come a dei drogati, perché questa parola è pregna di connotazioni negative, che rimandano al pericolo, alla perdita di se stessi o alla perdita di controllo, all’emarginazione, alla morte. Plant mostra invece come “i drogati” siano delle persone a cui interessa esplorare: percezioni, sensazioni, impressioni, allucinazioni, visioni. La droga ha il potere di distorcere, risvegliare, far apparire, ampliare, evocare. La realtà diventa un terreno multiforme e caleidoscopico. È possibile abitarla in tante forme e tante modalità di esistenza differenti. Accanto al potere demoniaco e di dipendenza, le droghe possiedono un potere generativo e creativo che permette un ampio ventaglio di sperimentazione. Tra i meriti di questo testo c’è appunto quello di saper mostrare efficacemente la duplicità di ciascuna sostanza stupefacente: il lato dionisiaco e quello apollineo. Così, nel descrivere la storia dell’oppio, la potenzialità di stimolare la capacità onirica va di pari passo al senso di colpa provato da chi lo assume; allo stesso modo la cocaina è sostanza capace di sopprimere le emozioni negative ma possiede al contempo enorme potere di dipendenza. Ogni sostanza è inquadrata nella cornice storica di riferimento, e l’autrice è abilissima a cercare relazioni tra sviluppi sociali e utilizzo di sostanze. Per esempio, sempre analizzando la storia dell’oppio, descrive al contempo l’avvento e la diffusione della fotografia, inquadrando entrambi i fenomeni come elementi che introducono nuovi tipi di percezioni.

Il testo fa altresì emergere con chiarezza una tematica poco presa in considerazione, ossia di come le ricerche scientifiche siano ampiamente debitrici della biografia degli scienziati che le sviluppano. Emblematico in tal senso il caso di Sigmund Freud: dipendente dalla cocaina, il padre della psicoanalisi divenne famoso nella comunità scientifica grazie al suo studio sulla coca (Freud, 1884). Proprio perché la fama e la celebrità dello studioso furono largamente debitrici dello studio di questa sostanza, egli non ammetterà mai il potere di dipendenza della stessa, continuando a prescriverla ai pazienti, compreso il suo maestro, che proprio per questa scelta poco accorta morì di overdose. La storia dunque dimostra come l’orgoglio di Freud, unitamente alla sua posizione di psicanalista di successo, abbiano di fatto impedito all’autore di mantenere l’integrità scientifica che ci si aspetterebbe da un medico.

Allo stesso modo, discutendo delle sperimentazioni sulle sostanze stupefacenti condotta da Deleuze, Guattari e Foucault, Plant mostra come i primi due non avranno mai coraggio di sfidare i pregiudizi del mondo accademico e dell’opinione pubblica sulle sostanze e quindi come, in tal senso, dipendano e si sottomettano alla concezione normativa della droga.

Eppure Deleuze temeva di essere accusato di inautenticità, di artificio. “Cosa penserà la gente di noi?” Si chiese quando Michel Foucault pubblicò alcune osservazioni sull’oppio e l’LSD in un saggio del 1970 sulla logica del senso. La droga sottrae qualunque autorità, e i professori di filosofia, ancor più dei poeti, avrebbero dovuto essere lucidi, non intenti a ripetere lo stesso errore all’infinito. (Plant 2024:169)

Diverso il caso di Foucault: già parte di una categoria di “reietti” ed esclusi della società, non ha timore di parlare di argomenti scomodi in contesti istituzionali. Ciò dimostra come ogni discorso sviluppato sulle sostanze debba necessariamente essere collocato nella cornice storica di riferimento, e come la biografia dell’autore influenzi necessariamente visioni, opinioni e credenze sul proprio oggetto di indagine.

Addentrandosi nel testo, il capitolo Fantasmi restituisce un argomento poco affrontato quando si parla di sostanze stupefacenti: la difficoltà di scrivere sotto droga. Prendendo come spunto l’opera di Burroughs, l’autrice mostra come la letteratura sotto droga sia disseminata di progetti incompiuti. Il lavoro destrutturante operato sul linguaggio con la tecnica del cut-up rivela una metodologia spuria di ricerca in cui la droga diventa strumento fondamentale:

Chi è Burroughs quando scrive sulla droga sotto droga? Cosa succede all’autore quando la droga fa effetto? (…) Incoraggiato dal suo alleato Gysin, che era convinto che la scrittura stesse “cinquant’anni indietro rispetto alla pittura”, Burroughs fece esattamente questo: tagliò e ripiegò la sua scrittura in composizioni che sfuggivano alla sua autorità. (Plant 2024: 161)

Zone Grigie invece affronta la dicotomia mente-corpo da un punto di vista neurobiologico e chimico. Partendo dalla descrizione di come funziona il cervello, Plant dimostra al lettore come il dualismo cartesiano sia una chimera, e lo fa descrivendo delle sostanze che possono agire sia come ormoni sia come neurotrasmettitori, rendendo di fatto impossibile tracciare un confine netto tra i processi in atto nel cervello e i processi in atto nel corpo. Nello stesso capitolo mostra come gli autori che hanno fatto uso di sostanze siano giunti a molte intuizioni corrette circa il funzionamento del cervello e del sistema nervoso. É un capitolo particolarmente affascinante poiché riesce magistralmente a combinare spiegazioni medico-scientifiche alquanto complesse con citazioni e piccole storie di autori che, sperimentando i composti su se stessi, riuscirono a comprendere molto circa la natura e il funzionamento del cervello umano e delle sostanze.

Il libro è interamente costruito su un’ampissima gamma di citazioni, che sono la vera e propria struttura ossea del racconto. Tristemente si evince come la letteratura e la cultura occidentale sulle sostanze sia una cultura scritta da maschi, sperimentata da maschi, e probabilmente pensata per un pubblico di lettori maschi. A parte rarissime eccezioni, come Maria Sabina -che però occidentale non è- Anais Nin, e Laura Huxley, è raro trovare scritti di donne che hanno pubblicato scritti sulla droga. In tal senso, il testo di Sadie Plant si qualifica come uno sguardo importante in un campo della letteratura che è stato prevalentemente approcciato con un sentire maschile. E, se come prima si diceva, ogni scritto sulla droga è ampiamente debitore della biografia dell’autore che la produce, il libro di Plant non sfugge a questa legge. Il testo è debitore dell’incontro dell’autrice con il drago, figura mitica che ricorre e percorre l’intero scritto, e a cui ogni tanto Plant fa compiere azioni. Questo espediente letterario permette all’autrice di proporre il proprio punto di vista portando il lettore per mano ad abbracciare la sua tesi, come quando nel capitolo Guerre Commerciali spiega il controsenso per il quale l’occidente ha legalizzato l’alcool e la caffeina e reso illegale l’hashish, la coca e gli psichedelici. Alla fine della disamina di questa breve storia si legge: «Le leggi sembrano irrazionali o ipocrite. “Complotto” sussurra il drago in cinese.» (Plant, 2024: 227)

Scritti sotto/sulla droga è un testo firmato da una donna, filosofa, tra le fondatrici del CCRU (Cybernetic Culture Research Unit). La biografia personale dell’autrice entra in scena in modo preponderante quando racconta la comparsa sul mercato dell’MDMA “una delle chiavi più efficaci per accedere al mondo digitale” (Plant 2024:187), così come quando descrive l’avvento della ketamina nelle sottoculture del clubbing, dei rave e dei free party:

L’underground si prese una pausa e uscì allo scoperto. E la musica accompagnò diverse sostanze. La jungle e la drum’n’bass rivestirono i suoni puliti e bianchi della techno e della house di uno spiccato taglio black e breakbeat, conferendo alla musica un’atmosfera insidiosa e trasformandola in psichedelia ritmica. (Plant 2024:188)

Così come in Zero Uno. Donne digitali e tecnocultura (Plant 2021) Plant è abilissima nel mostrare gli intrecci tra tecnologia e femminismo, in questo testo riesce mirabilmente a tessere una trama in cui si mostra come la storia -sommersa- della droga abbia molteplici punti di contatto con gli sviluppi tecnico-scientifici e politico-economici della storia dell’Occidente, inclusa la guerra alla droga, che tanto potere ha avuto nel plasmare tanto l’opinione pubblica quante intere agende politiche internazionali (si veda a tal proposito la guerra dell’oppio tra Cina e Inghilterra). Nella speranza che un giorno l’Occidente sia in grado di risignificare la parola droga, questo testo resta una lettura obbligata per quanti vogliano conoscere più da vicino l’intricato seppur affascinante mondo delle sostanze stupefacenti.

Bibliografia

Freud, S., Uber Coca, [reprint from the original from 1885], EOD Reprint, Vienna 2012

Plant, S., Writing on Drugs, Faber & Faber, London 1999

Plant, S., Scritti sotto/sulla droga, Nero Edition, Roma 2024

Plant, S., Zero Uno. Donne digitali e tecnocultura, Luiss University Press, Roma 2021

Jessica Murano è dottoressa di ricerca in Medical Humanities. Come storica e ricercatrice indipendente si occupa di tematiche all’intersezione tra storia della scienza, cultura visuale e storia della medicina. É autrice di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche e culturali, e fa parte del collettivo Trickster.